CHARLES PÉGUY: EIN LEBEN VOLLER SCHLACKEN UND UNENDLICHEM

„Er hat stets und ausschließlich über das gesprochen, was er gelebt hat.“ Ein Porträt des genialen französischen Schriftstellers Charles Péguy zu seinem 100. Todestag.Eines seiner Schlüsselworte war „Erfahrung“. Die Moderne, so meinte er, hat sie „reingewaschen, aufpoliert und fein gemacht “. Péguy dagegen hat sie so genommen, wie sie ist. Denn er war gegen „jede Art der Verkürzung“.

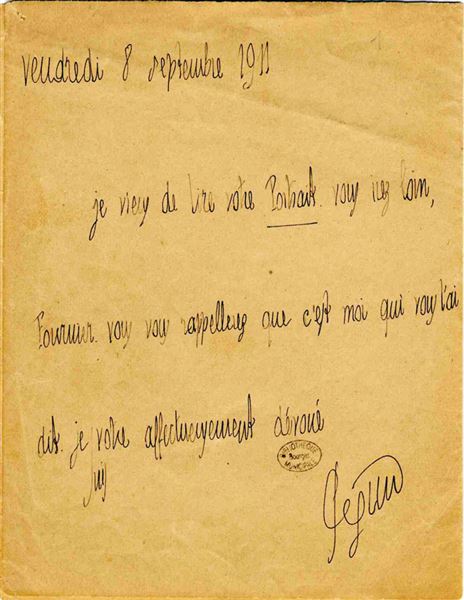

Charles Péguys Leben war einfach, sein Denken genial. In seiner Biographie gibt es keine herausragenden Ereignisse oder außergewöhnlichen Abenteuer. 1873 wird er unter ärmlichen Verhältnissen in Orléans geboren. Sein Vater stirbt früh. Da er ein sehr guter Schüler ist, erhält er ein Stipendium für das Gymnasium. Nach dem Abitur und dem Wehrdienst beginnt er in Paris ein Studium der Philosophie. Zunächst vertritt er einen unideologischen, der Tat zugeneigten Sozialismus. Im Jahre 1900 gründet er eine eigene Zeitschrift mit dem schlichten und ziemlich revolutionären Ziel, „die Wahrheit zu sagen“. 14 Jahre lang arbeitet er für diese Cahiers de la Quinzaine. Sie sind ein Kreuz für ihn, da sie kaum schwarze Zahlen schreiben und er mit Frau und drei Kindern stets vom Hunger bedroht ist. Doch sie bereiten ihm auch Freude: Viele der besten Autoren seiner Zeit verfassen Beiträge, und er selbst veröffentlicht den Großteil seines umfangreichen Werkes darin. Diese Jahre sind aber auch von krankheitsbedingten Unterbrechungen und zunehmender Einsamkeit gekennzeichnet, und nicht zuletzt von der Wiederentdeckung des katholischen Glaubens. Dann kommt der schicksalsträchtige 31. Juli 1914, der Tag der Generalmobilmachung für den Krieg gegen Deutschland. Péguy vertraut seine Familie zuverlässigen Freunden an, versöhnt sich mit allen, mit denen es Unstimmigkeiten gegeben hatte, und fährt an die Front. Am ersten Tag der Marneschlacht, am 5. September 1914, stirbt er durch einen Kopfschuss.

Sein Denken war in genialer Weise originell. Es ließ eine völlig neue Stimme im Chor der Menschheitsfamilie erklingen, wie er selbst es sagte. Wie keiner vor ihm brachte er auf unverwechselbare Weise einen wesentlichen Aspekt des Menschseins zum Ausdruck.

Der Betrug. Man könnte viele Zitate anführen, die die Genialität dieser Stimme belegen. Wir wollen hier jedoch nur jene „Melodien“ verfolgen, die sich um das Wort „Erfahrung“ ranken. Péguy hat es gar nicht so oft verwendet, aber es beschreibt entscheidende Aspekte seines Werkes und seines Lebens, zwischen denen eine geheime Verbindung besteht. Charakteristisch ist für Péguy die Erfahrung auch deshalb, weil er stets nur über das sprach was er selbst erlebte.

Zu seiner Zeit herrschte in der Kultur ein positivistischer Fortschrittsglaube vor; man setzte große Hoffnungen in die Naturwissenschaften. Péguy nennt das die „moderne Welt“. 1908 schreibt er, diese Welt führe „stets das Wort Erfahrung im Munde“. Doch das sei Betrug. Die Erfahrung, von der sie spreche, sei „reingewaschen, aufpoliert, verkleidet, fein gemacht“. Das bedeutet, man hatte sie vorweg so reduziert, dass sie in die vorgefertigten Denkschablonen der Intellektuellen passte. Die echte Erfahrung dagegen ist „noch voller Schlacke und Schlamm und Geröll“, also voll von dem, was wirklich ist. Das heißt, sie läuft unseren Erwartungen und Analysen zuwider. Dennoch ist sie „erfüllt von Unendlichem“. Die echte Erfahrung eröffnet dem Menschen eine Dimension, die ihn übersteigt.

Aus diesem Blickwinkel versteht man auch Péguys Leben besser. Da er in Armut aufwuchs, hing er zunächst einem unideologischen Sozialismus an und träumte davon, eine „harmonische Gesellschaft“ zu errichten. Weil er sichere Beweise für die Unschuld von Dreyfus zu haben glaubte, setzte er sich für ihn ein, ohne sich von den „politischen Gründen“ für seine Verurteilung verführen zu lassen. Um konkret eine gerechtere Gesellschaft zu fördern, eröffnete er mithilfe der großen Mitgift seiner Frau eine Buchhandlung. Er wollte dazu beitragen, die Jugend zu Freiheit und Gerechtigkeit zu erziehen. In seiner Zeitschrift kämpfte er unermüdlich gegen jede Verkürzung des Denkens auf irgendwelche ideologischen „-ismen“. Seit 1905 war er davon überzeugt, dass ein Krieg bevorstand, und bereitete sich gewissenhaft darauf vor. Schon 1900 äußerte er: „Seit meiner Jugend folge ich einer einfachen, munteren Idee: Wir müssen die Weltrevolution mit einer Revolution unserer selbst beginnen.“

Warum das Christentum? Die absolute Treue gegenüber der Erfahrung, so wie sie sich zeigt, ohne zu beschönigen, ohne nach Auswegen zu suchen, ohne sie zu reduzieren, ohne „schlau zu sein“, ist unbequem. Das galt auch für Péguy. Nicht nur, weil es ihn auf Konfrontationskurs mit der herrschenden Meinung brachte; abgesehen von einem kurzen Erfolg seines Mysteriums der Erbarmung aus nicht ganz durchsichtigen Gründen blieb sein Werk zu seinen Lebzeiten praktisch unbeachtet. Vor allem aber stand Péguy vor einem entscheidenden Problem: Wohin führt es, wenn man die Erfahrung wirklich ernst nimmt? Zeigt sich in ihr nicht, dass alles – die Person, die Gesellschaft, die Ideale, die Liebe – unausweichlich auf einen Verfall zusteuert? Stimmt sein berühmter Ausspruch nicht doch, dass „alles mit der Mystik anhebt und bei der Politik endet“?

In den Jahren von 1905 bis 1910 arbeitete er bis zur Erschöpfung. Seine persönlichen und sozialen Verhältnisse waren entmutigend. Seine unbarmherzige Analyse der „modernen Welt“ hatte ihn zu der Einsicht gebracht, dass diese die besten Seiten des Menschen „in den Schmutz zieht“. Wo gibt es dann noch einen Hoffnungsschimmer? In welche Tiefen muss man hinabsteigen, um eine frische Quelle zu finden? Bekanntlich fand Péguy die Antwort im katholischen Glauben, der ihm von klein auf nahegebracht worden war, von dem er sich aber in seiner Jugend abgewandt hatte, weil er ihm nur als eine Ansammlung von Vorschriften und Theorien erschien, und keine Erfahrung.

Wieso wurde das Christentum, oder besser gesagt die Person Jesu, dann plötzlich für ihn zur angemessenen Antwort auf die Sorgen des Alltags, zur Verheißung einer unvorstellbaren Neuheit? Im Frühjahr 1910 machte er Fastenexerzitien, bei denen er die Passion Christi nach dem Matthäusevangelium meditierte. Ein literarischer Niederschlag davon findet sich in Véronique. Wie wir wissen, hatte Jesus drei seiner Jünger gebeten, im Garten Gethsemane mit ihm zu wachen. Nach seinem inständigen Gebet zum Vater kehrte Jesus zurück und fand sie schlafend. Da sagte er: „Wacht und betet. Denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.“ Péguy kommentiert: „Das war keine Schulmeisterei. Es war ein Mensch, der zu Menschen sprach. Die Mitteilung einer Erfahrung, eine persönliche Mitteilung der traurigen Erfahrung, die er gerade gemacht hatte. Ein Bekenntnis (er bekannte ihnen etwas! uns!), ein trauriges Bekenntnis. Er schien ihnen zu sagen: Schaut nur, wie schwach unser Fleisch ist, das ist unsere Versuchung.“

Zur rechten Zeit. Péguy wandte sich wieder dem christlichen Glauben zu, weil er entdeckt hatte, dass Gott die ganze menschliche Erfahrung teilen wollte: den Gehorsam gegenüber den Eltern, die körperliche Arbeit, das Leiden, die Freundschaft, den Verrat, die Angst vor dem Tod. Dadurch wird jeder Aspekt unserer Erfahrung „durchkreuzt“ von der unvorhersehbaren Gnade eines Gottes, der sich für uns erniedrigt hat. Theoretisch wissen wir, dass jeder Augenblick unserer zeitlichen Erfahrung „erlöst“ ist, dass er in der Ewigkeit nachklingen wird. Das Ewige ist in die Zeit eingetreten. Jeder Bereich unseres „fleischlichen“ Lebens vibriert von der Unendlichkeit eines Gottes, der Fleisch angenommen hat. Die Hoffnung siegt beständig über den Verfall und den Harnisch der „ständigen Wiederholung“, der die Seelen abstumpfen lässt.

Oft beschreibt Péguy biblische Szenen, und besonders bewundernswert ist seine Fähigkeit, sich in die Personen hineinzuversetzen. Maria, die nach Golgotha hinaufsteigt, ist wirklich eine Mutter, die zerrissen wird von den Schmerzen, die ihrem Sohn zugefügt werden. Veronika, die Jesus das Schweißtuch reicht, ist ein normales jüdisches Mädchen, das die Gnade hat, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Der Vater, der den verlorenen Sohn erwartet, ist kein abstraktes Symbol der Barmherzigkeit, sondern macht wirklich die Erfahrung eines Vaters, der sich um das Schicksal seines Sohnes sorgt.

In einem wunderschönen Absatz im Geheimnis der unschuldigen Kinder schreibt Péguy, Gott selbst sei wie ein Vater, der seinem Sohn das Schwimmen beibringen möchte und von einem Dilemma zerfleischt wird: Wenn er ihm ständig die Hand unter den Bauch hält, wird der Sohn niemals schwimmen lernen; wenn er ihn loslässt, besteht die Gefahr, dass er ertrinkt. Selten wurde die Beziehung zwischen Gnade und Freiheit so schön beschrieben, mit Worten, die der menschlichen Erfahrung so nahe kommen. Oder, um es mit Hans Urs von Balthasar zu sagen: Nie hat sonst jemand „so christlich gesprochen“ wie Péguy.